微信扫码关注

微信扫码关注看新鲜资讯

微信扫码关注

微信扫码关注一. 《西域考古图记》概述

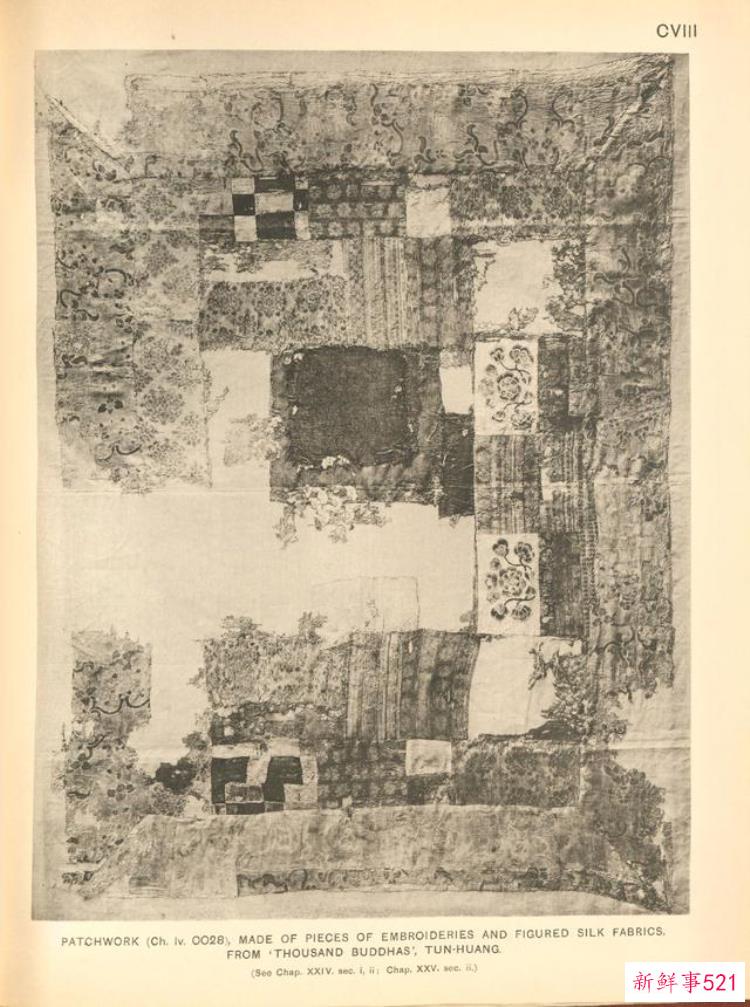

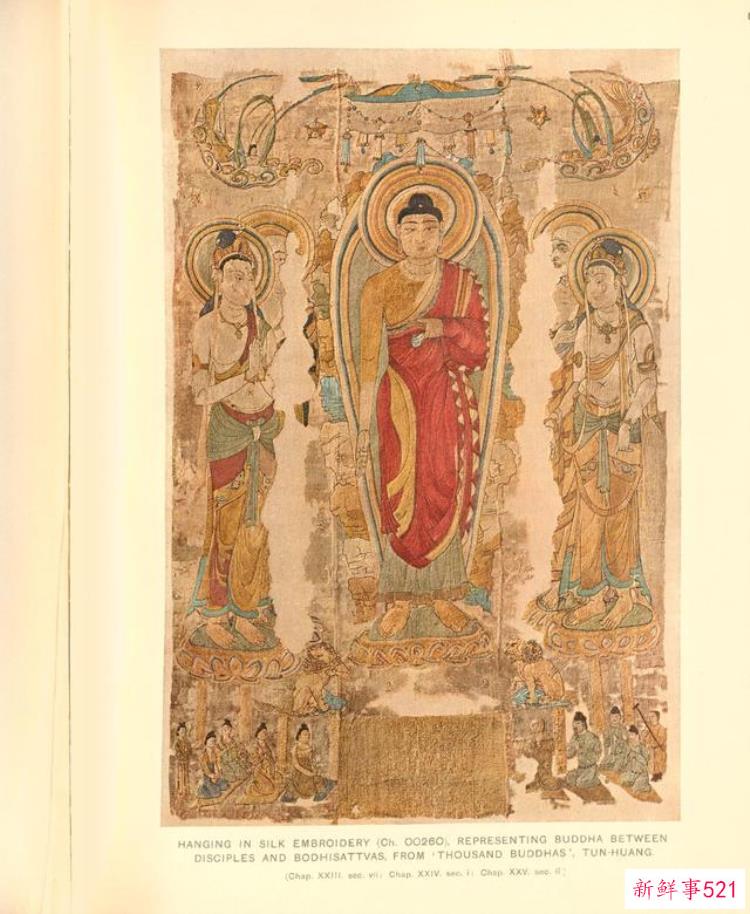

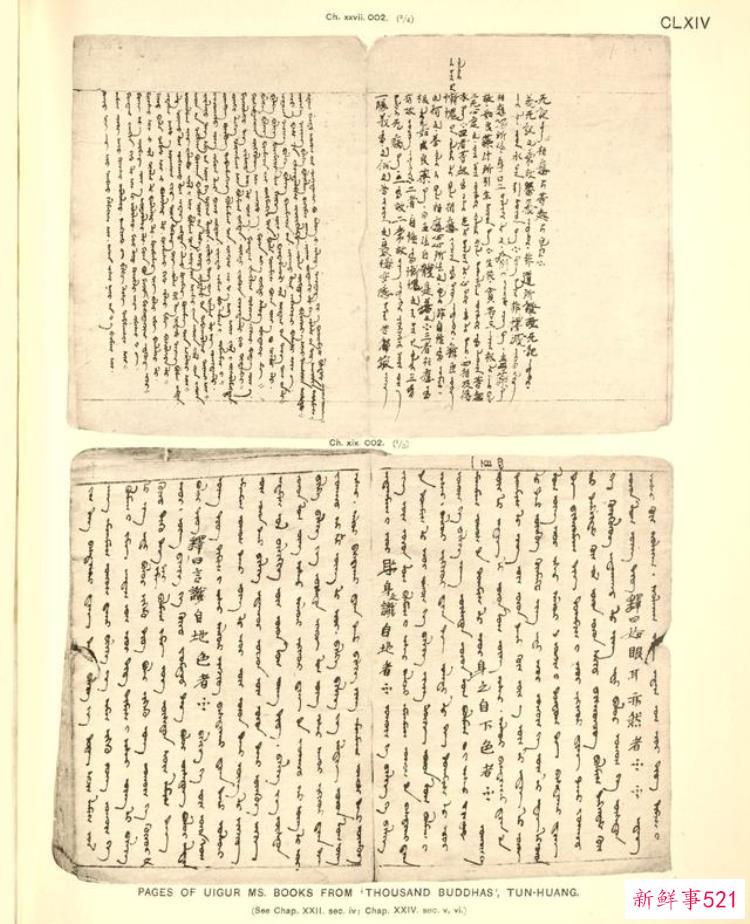

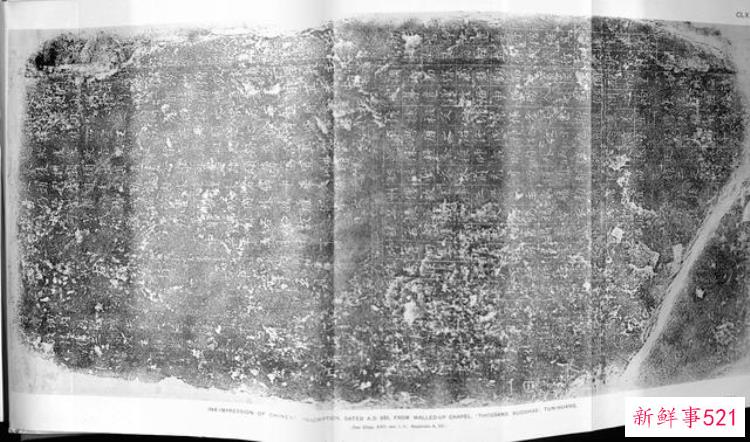

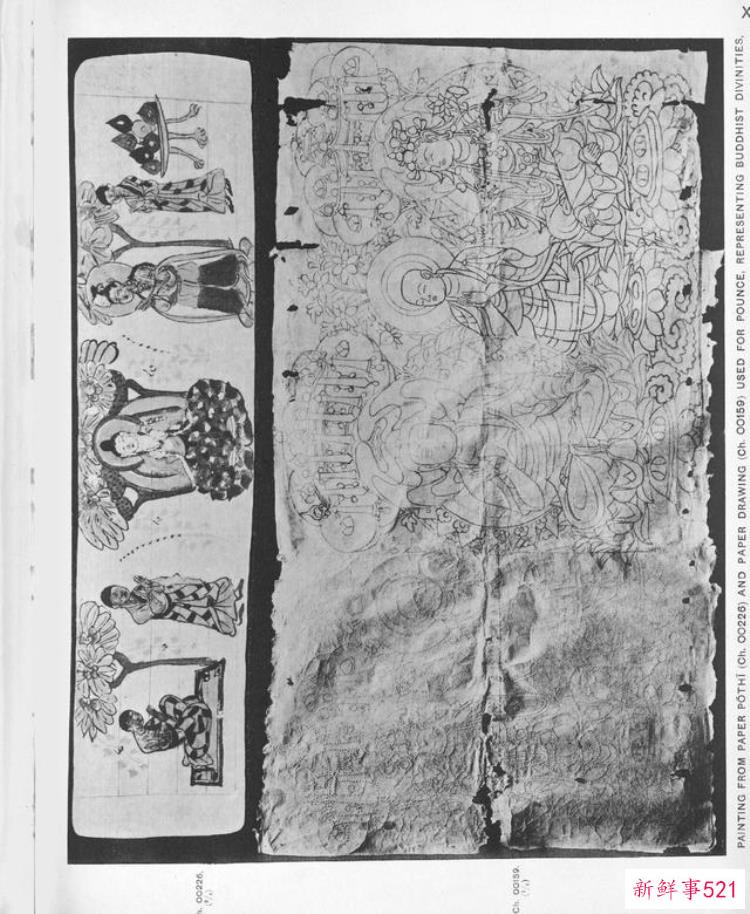

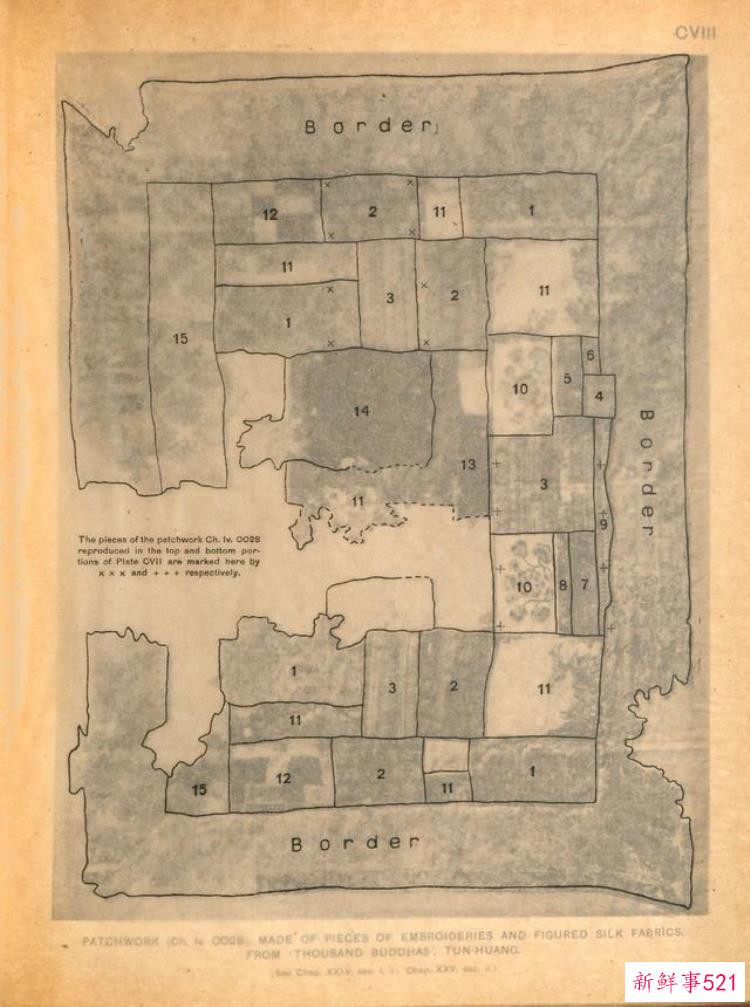

《西域考古图记》 (《Serindia》)是英国考古学家斯坦写的。第1-3卷是正文部分,第4卷是板块,第5卷是地图。总共收集了175张照片,包括敦煌手稿、丝绸画、雕像和铭文的彩色或黑白照片。这部学术著作比游记更系统、更详细,是研究敦煌学和西域文物考古最基本的资料。这本书出版于1921年。

0 20世纪初,斯坦因在新疆和甘肃西部进行了四次考古调查和发掘。《西域考古图记》是1906-1908年他在这一地区考古调查和发掘的全部成果的详细报告,《西域考古图记》也是1900-1901年斯坦因在新疆第一次考古调查和发掘的成果。

0 20世纪初,斯坦因在新疆和甘肃西部进行了四次考古调查和发掘。《西域考古图记》是1906-1908年他在这一地区考古调查和发掘的全部成果的详细报告,《西域考古图记》也是1900-1901年斯坦因在新疆第一次考古调查和发掘的成果。

二。《古代和田》的主要内容

二。《古代和田》的主要内容

本书《西域考古图记》涉及的区域非常广,从西到东包括今天的和田地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、哈密地区、河西走廊。

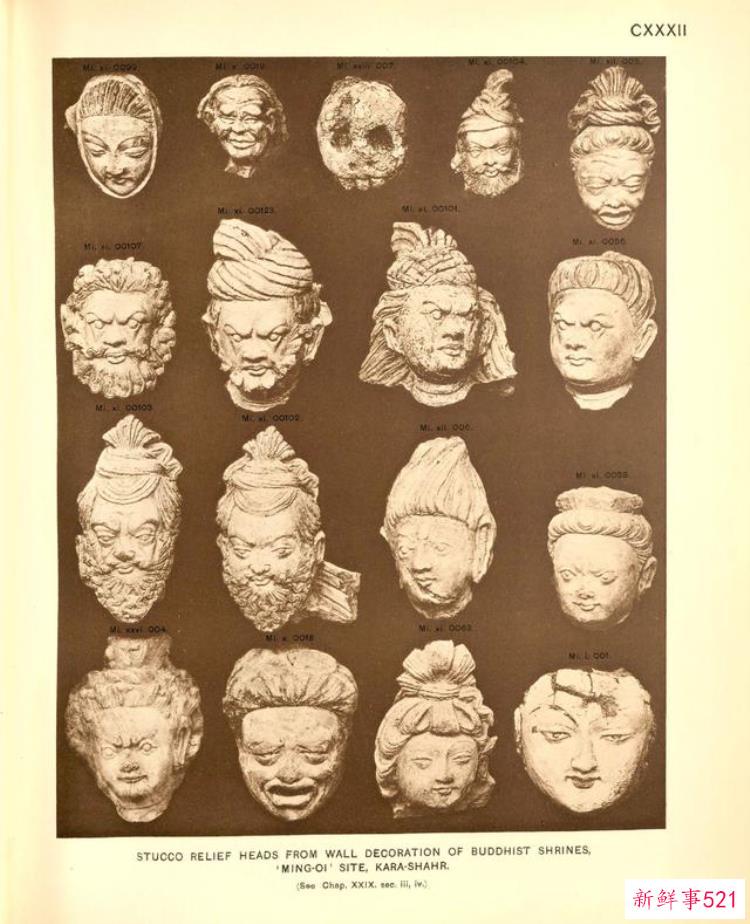

从010年到350002年,在这些地区调查和发掘的重要遗址包括阿克铁力克、卡达里克、马扎塔格、尼雅、安迪尔、米兰佛寺、吐蕃城堡、楼兰古城及其附近的遗址、焉耆吴明及其附近的石窟寺和遗址、甘肃西部的汉长城和烽火台、敦煌千佛洞和藏经洞。

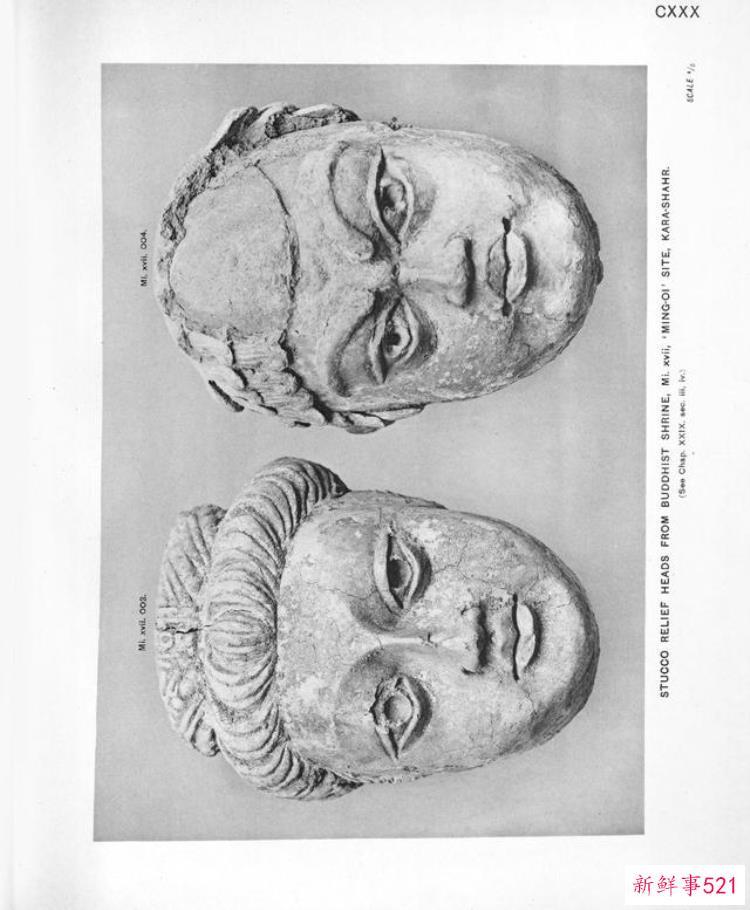

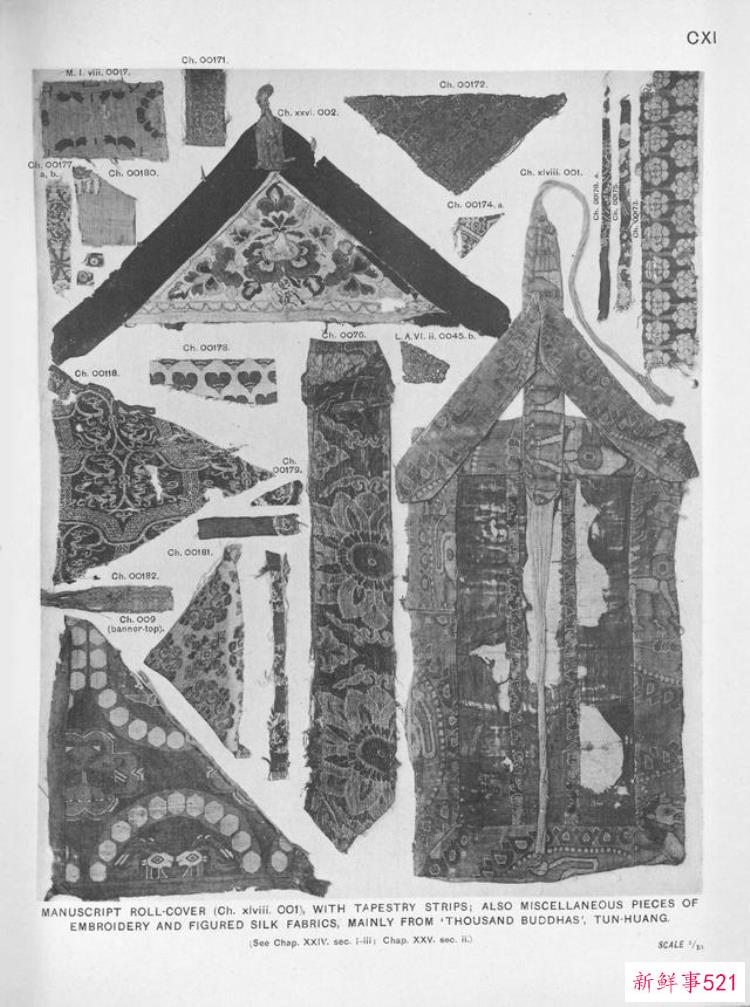

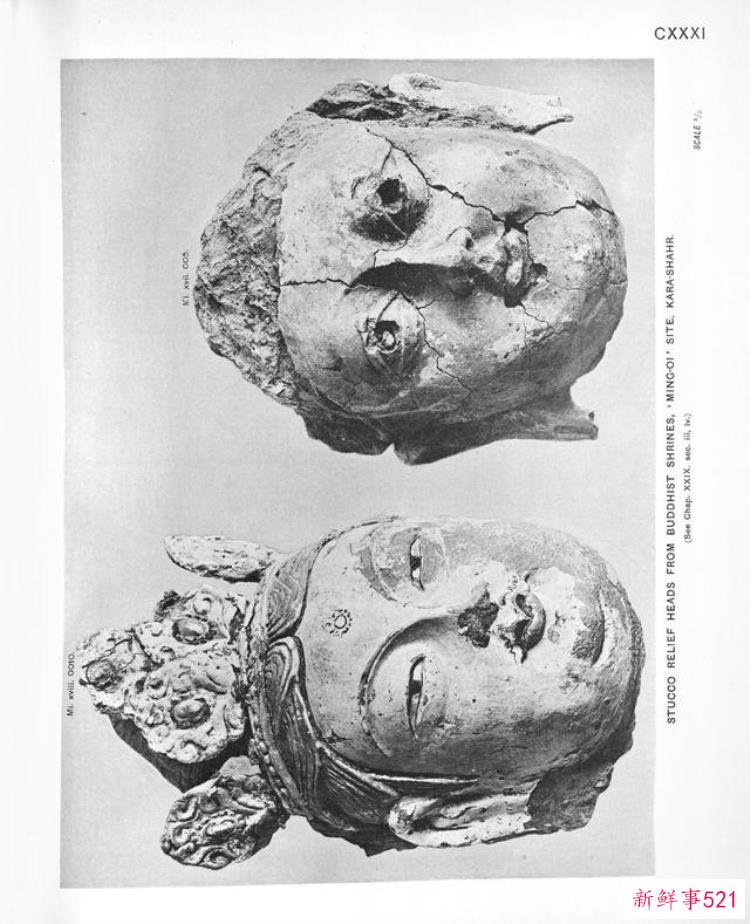

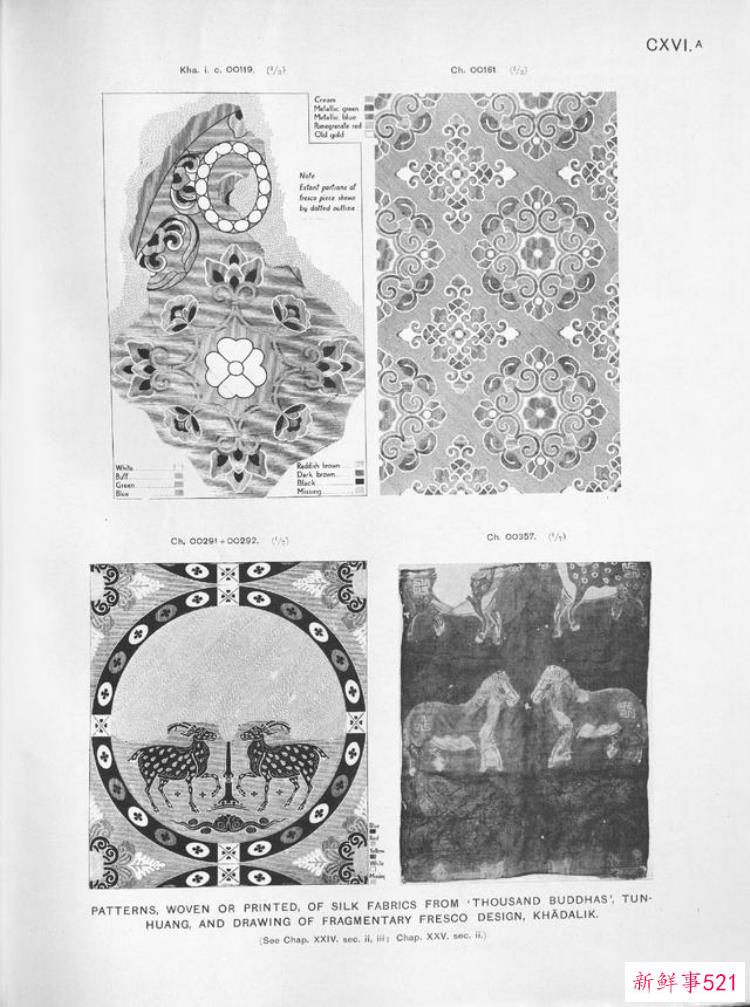

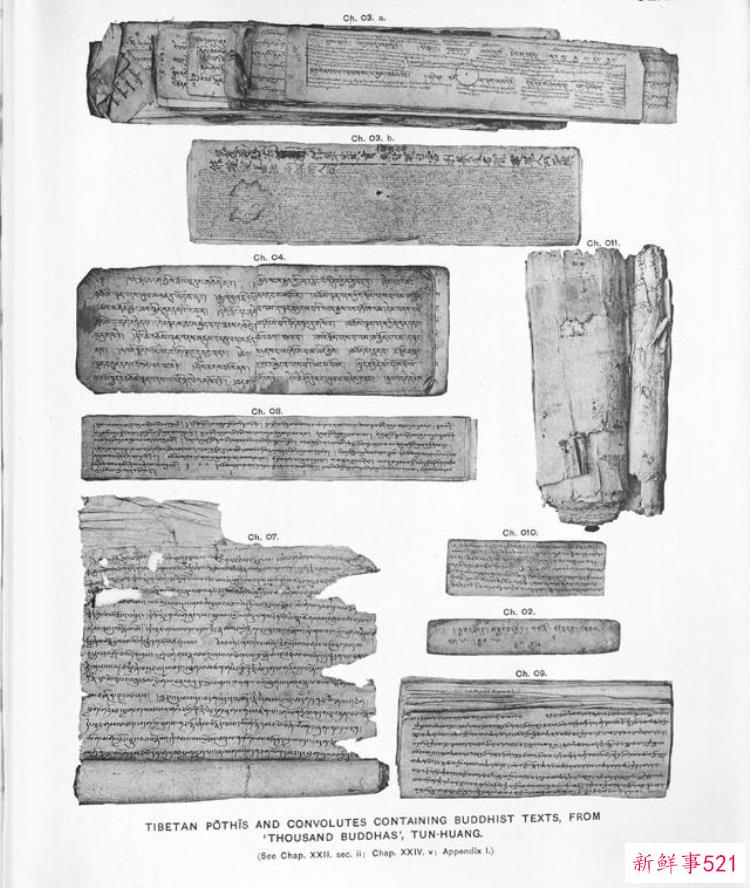

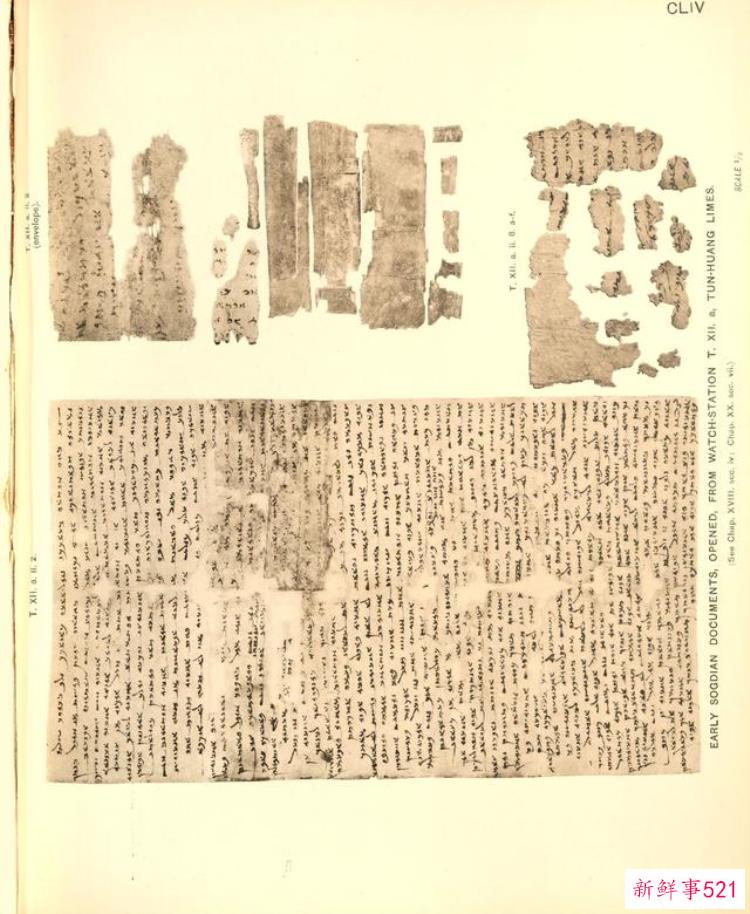

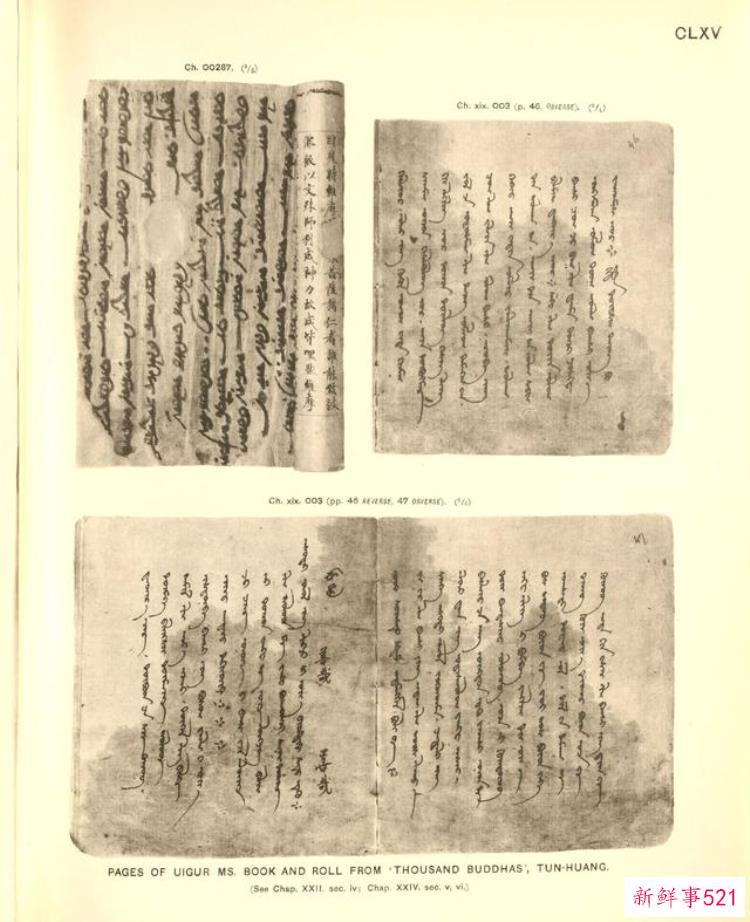

斯坦因在这些遗址中发现的遗物类型主要有雕塑、绘画、竹简(包括汉文、梵文、和田文、龟兹文、吐蕃文、突厥文、粟特文、回鹘文)、织物(丝、毛、麻、棉等。),硬币和平板电脑。书中还配有大量的遗迹插图、遗址平面图和剖面图,以及一卷遗迹图版和一卷调查区域地图。该书以考古学为核心,基本涵盖了上述诸多学术领域,内容丰富。

斯坦因在这些遗址中发现的遗物类型主要有雕塑、绘画、竹简(包括汉文、梵文、和田文、龟兹文、吐蕃文、突厥文、粟特文、回鹘文)、织物(丝、毛、麻、棉等。),硬币和平板电脑。书中还配有大量的遗迹插图、遗址平面图和剖面图,以及一卷遗迹图版和一卷调查区域地图。该书以考古学为核心,基本涵盖了上述诸多学术领域,内容丰富。

三。《西域考古图记》的特点

三。《西域考古图记》的特点

1.强大的信息和高可用性。斯坦因根据当时的具体情况,对自己调查和发掘的遗址做了详细的记录,并进行了全面的分析。整理后,他把它们发表在这本书中,更加系统、准确、易用。

:  2.地理学和考古学的结合。除了对部分地区进行单独的地理考察,他还考察了地貌、河流、气候等自然条件的变化及其与遗址的关系。

2.地理学和考古学的结合。除了对部分地区进行单独的地理考察,他还考察了地貌、河流、气候等自然条件的变化及其与遗址的关系。

:  3.涉及领域广,学科多,信息量大。除考古学外,所有与遗迹、遗物相关的学术领域和学科都有不同程度的涉及,并进行综合分析和研究。此外,他还将出土的舍利、遗物与中亚、犍陀罗、印度、西方乃至西方的资料进行了对比研究,引用了许多西方的研究成果,对舍利、遗物的起源、舍利的制作工艺、制造技术等进行了深入探讨,信息量很大。

3.涉及领域广,学科多,信息量大。除考古学外,所有与遗迹、遗物相关的学术领域和学科都有不同程度的涉及,并进行综合分析和研究。此外,他还将出土的舍利、遗物与中亚、犍陀罗、印度、西方乃至西方的资料进行了对比研究,引用了许多西方的研究成果,对舍利、遗物的起源、舍利的制作工艺、制造技术等进行了深入探讨,信息量很大。

:  4.斯坦三次调查的主要结果被浓缩了。该书涉及他第一次和第三次视察的相关部分,相互比较、相互印证,对视察情况进行了全面的分析和研究,从而凝聚了他三次视察的主要成果。

4.斯坦三次调查的主要结果被浓缩了。该书涉及他第一次和第三次视察的相关部分,相互比较、相互印证,对视察情况进行了全面的分析和研究,从而凝聚了他三次视察的主要成果。

:  5.它汇集了专家,研究水平很高。本书不仅聚集了众多专业技术人员和高水平的资料整理专家,还聚集了著名的研究专家。所以《西域考古图记》这本书的研究成果在很大程度上可以说是集体智慧的结晶,代表了20世纪20年代以前该领域的最高研究水平。

5.它汇集了专家,研究水平很高。本书不仅聚集了众多专业技术人员和高水平的资料整理专家,还聚集了著名的研究专家。所以《西域考古图记》这本书的研究成果在很大程度上可以说是集体智慧的结晶,代表了20世纪20年代以前该领域的最高研究水平。

Stein 《西域考古图记》是一本学术价值很高、影响深远的书。这本书所发表的资料仍然是各个相关领域的基础资料,有些甚至是唯一的资料。今天的新疆(包括河西走廊)是古代东西交通的大动脉,是丝绸之路的中心,因此成为古代东西方经济、文化、艺术和各种宗教的交汇和融合之地,从而创造了独特而灿烂的物质文化。斯坦因在《西域考古图记》一书中对这种物质文化进行了开创性的研究,这种物质文化是很难研究的。

Stein 《西域考古图记》是一本学术价值很高、影响深远的书。这本书所发表的资料仍然是各个相关领域的基础资料,有些甚至是唯一的资料。今天的新疆(包括河西走廊)是古代东西交通的大动脉,是丝绸之路的中心,因此成为古代东西方经济、文化、艺术和各种宗教的交汇和融合之地,从而创造了独特而灿烂的物质文化。斯坦因在《西域考古图记》一书中对这种物质文化进行了开创性的研究,这种物质文化是很难研究的。

四。《西域考古图记》的值

四。《西域考古图记》的值

他提出了许多独到的见解,指出这种物质文化在古代人类文明史上发挥了重要作用,其研究成果的影响至今犹存。

,比如米兰的佛寺遗址。米兰佛寺遗址群是研究鄯善佛教和佛教艺术最重要的资料,其造像、壁画、佛塔遗址在新疆独一无二,与犍陀罗佛教艺术密切相关。

,比如米兰的佛寺遗址。米兰佛寺遗址群是研究鄯善佛教和佛教艺术最重要的资料,其造像、壁画、佛塔遗址在新疆独一无二,与犍陀罗佛教艺术密切相关。

犍陀罗佛教艺术中只发现雕塑,所以米兰佛教壁画成为研究犍陀罗风格佛教绘画的唯一依据,在学术界和艺术界享有很高的声誉。米兰佛寺遗址在斯坦因发掘后已被破坏,因此斯坦因公布的信息不可替代。

犍陀罗佛教艺术中只发现雕塑,所以米兰佛教壁画成为研究犍陀罗风格佛教绘画的唯一依据,在学术界和艺术界享有很高的声誉。米兰佛寺遗址在斯坦因发掘后已被破坏,因此斯坦因公布的信息不可替代。

再比如吐蕃城堡遗址。斯坦因在米兰吐蕃城堡遗址出土了大量藏文竹简等遗物,以及他在马扎塔格遗址发现的藏文简化本等遗物。都是非常难得的研究8-9世纪吐蕃在新疆的活动,吐蕃的建筑特点和艺术风格,吐蕃的生产技术和工艺,吐蕃的社会状况,官方和军事组织,吐蕃文字以及吐蕃与唐朝和西域周边地区的关系。

再比如吐蕃城堡遗址。斯坦因在米兰吐蕃城堡遗址出土了大量藏文竹简等遗物,以及他在马扎塔格遗址发现的藏文简化本等遗物。都是非常难得的研究8-9世纪吐蕃在新疆的活动,吐蕃的建筑特点和艺术风格,吐蕃的生产技术和工艺,吐蕃的社会状况,官方和军事组织,吐蕃文字以及吐蕃与唐朝和西域周边地区的关系。

此外,斯坦因还掠夺了敦煌藏经洞的文化瑰宝(这是一件震惊中外的大事)。这些珍贵文物无可比拟的学术价值是众所周知的。

此外,斯坦因还掠夺了敦煌藏经洞的文化瑰宝(这是一件震惊中外的大事)。这些珍贵文物无可比拟的学术价值是众所周知的。

总之,斯坦因《西域考古图记》所收藏的资料是中华民族文化宝库的重要组成部分之一,其研究成果在此基础上构建的基本技术框架对前述新疆考古学、敦煌学等学科的形成和发展有着重要影响。

总之,斯坦因《西域考古图记》所收藏的资料是中华民族文化宝库的重要组成部分之一,其研究成果在此基础上构建的基本技术框架对前述新疆考古学、敦煌学等学科的形成和发展有着重要影响。

因此,《西域考古图记》的学术价值不言而喻。

因此,《西域考古图记》的学术价值不言而喻。

敦煌莫高窟藏经洞文物被盗。第一个来敦煌盗窃藏经洞文物的人是一个英国人斯坦。斯坦因原本是匈牙利人,1862年出生在布达佩斯的一个犹太家庭,后来成为英国公民。作为一名考古学家,斯坦曾四次造访中国西北地区。斯坦因在中亚第二次巡察期间,来到甘肃河西,以不正当手段从道士王处非法骗取大量敦煌佛经,成为劫掠敦煌文物的始作俑者。早在1879年,匈牙利地质学家LajosLoczy就参与了塞奇尼伯爵的探险,前往敦煌。1902年,在德国汉堡举行的东方主义国际会议上,洛克奇报告了敦煌莫高窟保存的精美壁画和雕塑。正是从他的朋友洛克奇那里,斯坦因听说了莫高窟,这进一步激发了斯坦因游览敦煌的愿望。因此,1904年,他在提交给英国政府的第二次中亚探险计划中,将他考察的地区扩大到甘肃敦煌。1906年4月,斯坦踏上征程,开始了他在中亚的第二次探险。1907年2月,斯坦因从楼兰遗址出发,沿着罗布泊南部的丝绸之路,经过阳关。3月12日上午,斯坦因一行抵达敦煌。此前,斯坦在喀什聘请了一位中国导游蒋小万作为他的翻译和助手。斯坦因初到敦煌时,并不知道莫高窟藏经洞的发现。他原计划在敦煌停留考察莫高窟,补充一些食物和水,然后去罗布泊进行考古发掘。然而没过几天,就听一个定居敦煌的乌鲁木齐商人说,莫高窟发现了藏经洞。斯坦因立即改变主意,向莫高窟出发。3月16日,斯坦因来到莫高窟。此时,王道人已在藏经洞门上安装了一把锁,并亲自掌管这把锁的钥匙。斯坦因赶到时,正巧道士王已经外出化缘,但还是看到了一个小和尚送来的精美笔记本,让斯坦因欣喜若狂。他决定留在敦煌,等待王道长的归来。在此期间,斯坦因回到敦煌郡,雇了一批工人,对敦煌西北的长城烽火台遗址进行了考察和发掘,获得了大量的汉代简牍。5月21日,斯坦因回到莫高窟。此时,道士王也已化缘归来。因为前几天莫高窟正在举行庙会,来来往往的香客很多。为了防止好奇的善男信女进入藏经洞,道士王用砖头代替木门堵住了藏经洞的入口,这让斯坦非常失望。所以斯坦说他是来莫高窟拍壁画的,对藏经洞只字不提。而是通过姜师傅与王道长进行了第一次接触。姜大师告诉道士王,斯坦愿意提供一笔捐款,帮助他修复洞穴,希望看到一些文字卷轴。王答应了,但当江师傅说斯坦因其实是想买些经卷时,王道长立刻警惕起来。一方面,梵台政府有封闭藏经洞的禁令。另一方面,王道人又怕被别人发现,对自己和自己的“功德”都不好。于是,道士王拒绝了斯坦的要求。然后,他请王道长带他参观洞内正在进行的建筑工程,同意了。在参观过程中,斯坦因虽然看不起王道士的新塑像,但发现了王道士对宗教的虔诚,于是借机向王道士表示仰慕,王道士也渐渐喜欢上了斯坦因。接着,斯坦因向王道士吹嘘自己是玄奘的忠实弟子,并把自己如何跟随玄奘的脚步,从印度穿越崇山峻岭和沙漠,历经千难万险来到敦煌的故事,娓娓道来。这句话真的打动了王道长的心。当晚,道士王悄悄将一捆经书交给江师傅,让斯坦因学习。巧合的是,这些卷轴上的铭文显示,佛经是玄奘从印度带回,由梵文翻译成中文。这一偶然的巧合给斯坦带来了新的希望。

第二天,斯坦告诉道士王,他之所以能在这一天看到玄奘带回来翻译的佛经,完全是圣人玄奘安排的,让他把这些来自遥远的印度的佛经送回原来的地方。道士王是个很迷信的人,斯坦的话让他觉得这种巧合确实是上帝的召唤。入夜,道士王拆除了阻挡藏经洞的砖墙,打开了通往斯坦的大门。进入洞穴后,在昏暗的油灯下,斯坦因看到“卷轴一层一层地堆在那里,密密麻麻,毫无章法。”线圈堆的高度约为10英尺,后期计算的结果约为500立方英尺。藏经洞面积约9平方英尺,剩余空间仅能勉强容纳两人。因洞内又小,光线又暗,不能读书,王道士便叫他将几捆纸搬到洞前的小屋里。"。为了防止被别人发现,窗户被贴上了纸。从那以后,每天晚上,王道士都要走进山洞,拿出一捆捆的笔记本,带到小屋里给斯坦因学习。由于书写卷越来越多,斯坦因放弃了让蒋小宛为每一个书写卷编目录的原计划,而只是从自己的考古标准出发,尽可能多地选择书写卷和帛画、纸画。最后,斯坦因捐了一笔钱作为对王道士的酬谢,并同意在离开中国之前,不向除他们三人之外的任何人透露这些书画的来源。对于这笔交易,1921年,斯坦在他的考古报告中写道:“当我今天回过头来审视我用4锭马蹄银买下的无价之宝时,这笔交易有点不可思议。6月中旬,斯坦因带着从道士王处获得的藏经洞文物前往安溪“探险”。四个月后,斯坦因回到敦煌,给道士王写了一封短信。蒋小宛拿着纸条又偷偷去了一趟莫高窟,从道士王那里得到了230捆文件。16个月后,24箱卷轴和5箱精心包装的丝绸画、刺绣和其他艺术品被安全地存放在伦敦的大英博物馆。第二次中亚探险结束后,斯坦因于1911-《西域考古图记》年写下了关于这次探险的个人笔记(两卷本),于1912年在伦敦出版。1921年,斯坦的官方考古报告《沙埋契丹废墟记》 (Serindia)由牛津大学出版社出版。中文版《西域考古图记》由中国社会科学院考古研究所翻译,2000年由广西师范大学出版社出版。1914年,斯坦因来华进行第三次考古“远征”时,再次来到敦煌,通过道士王获得了五箱文字文献。虽然大部分文献已被伯希奥远征队、大谷远征队和北京政府运走,但斯坦因这次的收入大部分被道士王取出转移到安全的地方,少数归地方官僚所有,分散在民间。由此,斯坦成为获得藏经文献最多的人。

0

0

罗欣,北京大学教授罗欣,男,1963年出生,现任中国古代史研究中心教授。1981年至1985年在北京大学中文系学习,获文学学士学位;1989年至1992年在北京大学历史系学习,获历史学硕士学位;1992年至1995年在北京大学历史系学习,获历史学博士学位。博士论文:《西域考古图记》。1979年至1981年就读于湖北襄阳某中学(现襄樊市第四中学)。1981年至1985年在北京大学中文系文学专业学习,获学士学位。1985年至1986年在武汉理工大学(现武汉科技大学)任教。1986年至1989年在湖北省地方志办公室工作;1989年至1992年在北京大学历史系学习,获硕士学位。1992年至1995年,北京大学历史系研究生学习,获博士学位;1995年-在北京大学中世纪历史中心工作1 《十六国时期中国北方的民族形势与社会整合》,《青徐豪族与宋齐政治》,第一辑,中国广播电视出版社,1994年2月。2 《原学》,《北大馆藏给事君夫人韩氏墓志辨伪》,1996年第1号,1996年1月。3 《文献》,《从依傍汉室到自立门户---刘氏汉赵历史的两个阶段》,第五辑,中国广播电视出版社,1996年7月。4 《原学》,《从萧曹为相看所谓汉承秦制》,1996年5号,1996年10月。5 《北京大学学报》,《五燕政权下的华北士族》,第四卷,北京大学出版社,1997年8月。6 《国学研究》 《十六国北朝时期的乐浪王氏》新华出版社1997年9月。7 《韩国学论文集》,《枋头、滠头两集团的凝成与前秦、后秦的建立》,第六辑,1998年5月。8 《原学》,《墨山国之路》,第五卷,北京大学出版社,1998年5月。9 《国学研究》,《陈敏“七弟顽冗”考》,1998年2号,1998年5月。10 《中国史研究》(书评),《关注高耸天外的昆仑山——评新译〈西域考古图记〉》,1999年5月21日。11 《光明日报》,《长沙走马楼简牍整理的新收获》,1999年第5号。(与王肃、宋合写)12 《文物》 《走马楼吴简整理工作的新进展》北京大学出版社,2000年10月。13 《北大史学》,《吐谷浑与昆仑玉》,2001年1号,2001年2月。14 《中国史研究》,《吴简中的“督军粮都尉”简》 2001年第3号。15 《历史研究》,《元散曲所见祆教资料》 2001年第3号。16 《中国史研究》,《跋北齐可朱浑孝裕墓志》第8号,北京大学出版社,2001年。17 《北大史学》,《走马楼吴简中建安纪年简问题》 2002年第10号。18 《文物》,《踏访东巡碑》,2002年第6号。19 《文史知识》,《五回道》,2002年第7号。20 《文史知识》 《仇池行》 2002年第11号。21 《文史知识》,《北朝墓志丛札(一)》系列9,北京大学出版社,2003年。22 《北大史学》,《说〈文馆词林〉魏收〈征南将军和安碑铭〉》,2004年第1号。23 《中国史研究》,《话说飞狐道》,2004年第4号。24 《文史知识》,《监池司马简及相关问题》第一辑,崇文出版社,2004年7月。25 《吴简研究》 ;《吴简所见之督邮制度》第一辑,崇文书店,2004年7月。26 《吴简研究》,《新见北齐丰洛墓志考释》,商务印书馆,2004年7月。27 《北朝史研究》,《十六国北朝的五德历运问题》 2004年第3号,28 《中国史研究》,《北魏直勤考》 2004年第5号。29 《历史研究》,《从可汗号到皇帝尊号》第十卷,北京大学出版社,2004年12月。30 《唐研究》,《走访突厥三大碑》,2005年第1号。31 《文史知识》,《陈留公主》,2005年第2号。32 《读书》 《可汗号研究》 2005年第2号。33 《中国社会科学》,《回鹘牙帐城掠影》 2005年第5号。34 《文史知识》,《应重视草原社会及其历史的连续性和统一性》 2005年7月29日第7版。35 《中国民族报》,《跋北魏太武帝东巡碑》第11号,2005年8月。36 《北大史学》,《契丹古城青草长》,2005年第10号。37 《文史知识》 《跋北魏郑平城妻李晖仪墓志》 2005年第6号。38 《中国历史文物》 《北魏孝文帝吊比干碑的立碑时间》 2005年第4号。39 《文史》,中华书局长沙文物考古研究所编辑,2005年12月。40 《吴简中的“作部工师”问题》,《长沙三国吴简暨百年来简帛发现与研究国际学术研讨会论文集》,2006年第1号。41 《北齐韩长鸾之家世》,《北京大学学报》 2006年第2期。42 《匈奴单于号研究》,《中国史研究》,2006年第1号。43 《闲说吕无党》 《书城》 2006年第4号。44 《北魏太武帝的鲜卑本名》 《民族研究》 2006年第3期。45 《再说暾欲谷其人》,《文史》第二辑,崇文出版社,2006年9月。46 《也说吴平斛》,《吴简研究》第5号(2006年)。47 《另一个敕勒川》 《历史学家茶座》 2006年第6号。48 《论拓跋鲜卑之得名》,《历史研究》 2006年第12号。49 《匈奴:故事还是历史》,第12号(2007年1月),第50-73页。50 《中国国家地理杂志》,《虞弘墓志所见的柔然官制》第1期,2007年,第73-97页。51 《北大史学》,《柔然官制续考》第2号,2007年,第22-28页。52 《中华文史论丛》,《中国国家博物馆藏北魏元则、元宥墓志疏解》第7号(2007年第1号),第88-94页。

53 《中国历史文物》,黄和魏全瑞(编辑。)《雪中的游思》第五辑,Xi安:三秦出版社,2007年6月,第181-184页。54 《历史学家茶座》,日本长沙竹简研究会(编。)《始建国二年诏书册与新莽分立匈奴十五单于》第3集,东京:2007年,第103-108页。55 《周秦汉唐文化研究》,《近年北京吴简研讨班主要成果》第3号,2007年,第51-61页。56 《长沙呉简研究报告》,《试论曹操的爵制改革》,第8卷,上海古籍出版社,2007年11月。57 《文史》,《跋前秦梁阿广墓志》第1期,2008年,第120-127页。2008年3月6日。2008年3月12日。60 《出土文献研究》,《杀人石猜想》 2008年第4号。61 《中华文化画报》,《新出墓志与现代学术伦理》第3期,2008年,第192-202页。62 《南方周末》,《横笛莫吹行路难》,2008年第2期,山东人民出版社,2008年5月,第138-144页。63 《中华读书报》,《斯德本与中国艺术史》,2008年第一期。64 《书城》、《论阙特勤之“阙”》系列13的综述。65 《中国社会科学》,《横绝大漠心飞扬》,文物出版社,2008年10月。66 《历史学家茶座》,《高昌文书中的柔然政治名号》,2009年第1期,第121-131页。67 《吐鲁番学研究》,《松下宪一《北魏胡族体制论》,社会科学文献出版社,2009年,第253-264页。68 《北大史学》,《跋北魏辛凤麟妻胡显明、辛祥及妻李庆容墓志》,韩国东北亚历史财团,2009年。69 《纪念西安碑林九百二十周年华诞国际学术研讨会论文集》,《“真吏”新解》 2009年第2号。70 《中华文史论丛》,《从民族的起源研究转向族群的认同考察》系列3,科学出版社,2009年5月。71 《中国社会科学学术前沿(2008-2009)》,《高句丽兄系官职的内亚渊源》 2009年第1 0号。72 《东北亚国际关系史的性质》,《王化与山险》 2009年第4号。73 《历史研究》,中国文物研究所第九辑,上海古籍出版社,2010年1月。74 《吉木萨尔二工河古突厥文刻铭的调查与思考》,《西域文史》,台北:新文风出版有限公司,2010年9月,第31-42页。75 《为你跋山涉海》,《书城》 2010年第3期(总第17期),2010年12月,第56-67页。76 《跋敦煌莫高窟所出北魏太和十一年刺绣发愿文》,《文史》 2011年第1卷(第5卷),北京:法律出版社,2011年3月,第40-47页。77.2011年4月(第74号),第40-51页。78.理解亚洲内部政治体制的一种方法。lmez ed。图肯登?伊斯坦布尔的图尔克?enin 1290 Y?l?(720-2010) Sempozyumu Bildiriler,伊斯坦布尔:伊斯坦布尔比尤克?ehir Belediyesi kultr ve Sosyal?ler Daire Ba?kanl?2011年,第111-117.79页。《北魏申洪之墓志补释》(日文),《出土文献研究》,东京:七股学园,2011年9月,第247-258页。80.《北魏道武帝的鲜卑语本名》,2011年第3期,第49-61页。81.《张广达老师八十华诞祝寿论文集》(与雪夜公爵汇合),2011年第9期,第99-109页。82.《2010年9月访乌兹别克斯坦散记》,《传承》 2011年6月22日第9版。83.《华夏文明西部边界的波动》,台湾省政治大学编著,2011。《大观》,中华书局,2005年3月。(与叶伟合著)《茹茹公主》,北京大学出版社,2009年3月。《文景》,中华书局,2010年5月。《北魏皇室制名汉化考》,中华书局,2011年1月。《魏晋南北朝贵族制形成三教文学》第三辑(罗欣、宋主编),中华书局,2011年6月。《说北魏孝文帝之赐名》,印第安纳大学,2012 .《文史》 [1],文物出版社,2003年11月。(与王肃合作)《北魏太武帝东巡碑的新发现》 [3],文物出版社,2007年10月。(与王苏合作)铃木洪杰《中国国家博物馆馆刊》,《一曲风高奏古宫——读姚大力〈蒙元制度与政治文化〉》,2006年第1期。主持《中华读书报》选译,中华书局,2006年10月。年轻的时候,在一个赶着写博士论文的冬夜,我在FM97.4听了朱哲琴的《蒙古国出土的唐代仆固乙突墓志》。那种孤独无望的空虚感,正好匹配了我写不出来却又不得不写的绝望处境。“在白人的街道上,有许多蓝眼睛的人。黄种人家里,黑眼睛的多。”歌词对比了白人的蓝眼睛和黄种人的黑眼睛,倾吐了东方在西方面前的失落。歌里唱着,“那时候,那时候,我不知道我是个黄种孩子。”就像我唱歌时的朱哲琴,当我听这首歌时,我已经知道我是一个“黄种人”。《中原与域外》有一句话,传遍了中国,“黑眼睛,黑头发,黄皮肤,永永远远都是龙的传人”。

我们被教育去认识和认同自己的黄种人属性,并承认我们的皮肤是黄色的,尽管我们的皮肤肉眼根本不是黄色的,除非我们患有某种特殊的疾病。这些年来,就像周和努力忘记《新出魏晋南北朝墓志疏证》一样,我们逐渐从头脑中清除了教育的浆糊。种族思维逻辑下的很多概念已经不流行了。我们知道种族分类是伪科学,我们也明白人类身体特征的差异其实是数万年来在地球不同环境下发生的适应性变化。在西方的学术著作和公共媒体上,很难找到关于东亚的“蒙古人种”、“黄种人”的标签。可惜的是,这些标签和它们所代表的种族思维,在200多年种族思维的受害地区,比如中国,还远没有成为过去。即使在中国近年来公布的考古报告中,仍然很容易读到关于骨骼分析的专章,其中往往有关于人类物种的数据和推测,尤其是边疆古人类骨骼的人种分析,比如有多少属于欧罗巴人种,有多少属于蒙古人种,等等。更糟糕的是,还有对古代民族骨骼的详细分类,完全忽略了古代民族的根本属性其实是一个政治单位而不是血缘的集合。毫无疑问,对种族思维的反思和批判仍然是我们常识教育中的一个空白点。从这个意义上说,我们现在有了一本反思种族思维的优秀教材,这就是迈克尔基瓦克的新书《中古北族名号研究》(《变黄:种族思维简史》)。本书重点再现了西方社会对东亚人描述和认识观念的历史变迁,考察了“黄种人”概念的由来,西方科学界在种族分类理论中对“黄种蒙古人”的刻板印象,以及这一理论如何传入东方并被东方社会广泛接受的知识过程。这是一部有趣但沉重的关于种族思维的社会文化史。不难理解,“黄种人”的本义是指皮肤黄色的人种。然而,池在书中有一个惊人的发现,把东亚人的肤色归为黄色,并不是经验观察的结果,而是现代科学的新发明。18世纪中期以前,对东亚人(主要是中国人和日本人)肤色的描述多为白色、略暗白色、橄榄色等。很少有人认为东亚人和欧洲人的肤色完全不同。包括旅行者、商人和传教士在内的观察家们注意到,东亚不同地区的人们在身体特征上存在着相当大的差异。比如中国南方人肤色比北方人深,但这种差异和欧洲国家之间是一样的,只是深度不同。这是经验观察的记录。当时,恰恰是十九世纪被归类为“白人”的印第安人,经常被西方观察家归类为“黄皮肤”。色彩不仅是对物理现象的客观描述,还承载着各种文化传统赋予的价值和情感。总的来说(当然只是就池迈克尔要讨论的方向而言),在西方传统中,白色代表神圣、纯洁、智慧和高贵,黑色象征邪恶、污秽、死亡和野蛮,黄色意味着不洁、粗俗、病态和恐怖。当以中国为代表的东亚被视为和西方一样的文明社会时,西方旅行者看到东方人的肤色是白的,根本不是黄的。然而,随着西欧工业革命的发展,古老的东方社会越来越落后、停滞和衰落,东方人的肤色也逐渐失去了被形容为白人的资格。Chi Mai可以检查这个变化。他注意到,越来越多的观察者说,东亚人的肤色几乎是白色的,但不是白色的。它是什么颜色的?棕色、橄榄色、灰色、铅色等等,总之不再是白色。但是几乎没有人用纯黄色来描述东亚人的肤色,因为黄色在东亚真的不是肉眼可以凭经验观察到的肤色。白色被欧洲人垄断后,如何长时间、大范围地描述东亚人,似乎很难达成一致。

为解决这一问题,欧洲中心主义将在经验观察之外不断壮大,并以现代动植物分类学、人类学和进化论为主导,最终实现东亚肤色从白到黄的历史性跨越。18世纪中期开始的种族分类,标志着现代自然科学中的种族思维已经取代了经典的经验描述,自然系统中的人类可以进行科学分类。人种分类学史上第一个重要的学者是瑞典植物学家卡尔林奈(Carl Linnaeus,1707-1778)。在1735年出版的《杀人石猜想》一书中,他将人类分为四类,其中欧罗巴白、美洲印第安红和非洲黑在当时的西方社会广为人知,只有亚洲人的肤色模糊不清。在1740年的德文译本中,这个词在德语中被翻译为“淡黄”。池认为,这是亚洲人肤色最终从各色走向“黄”的重要一步。更重要的一步是林奈自己迈出的。他在1758-1759年出版该书第十版时,将亚洲人的颜色从fuscus改为luridus,这个词可以翻译成黄色、淡黄、蜡黄、苍白、死气沉沉等等。池强调,林奈并不是简单地在寻找一种合适的白色和黑色两极之间的过渡色,实际上是在寻找一个词来指代亚洲人,暗示他们是病态的、不健康的,因为林奈说,带有luridus颜色的植物意味着悲伤和怀疑。18世纪后期,所谓科学种族主义的里程碑式发展来自人类学家布鲁门巴哈(1752-1840)。这位被称为体质人类学之父的德国科学家对林奈等人根据大陆和肤色区分种族的做法感到不满。而是用分析身体特征,尤其是头骨形态的方法,将人类分为五个群体,分别命名为高加索人、埃塞俄比亚人、美国人、马来人、蒙古人。在他发明的种族名称中,高加索人和蒙古人这两个词具有不可思议的巨大生命力。即使在种族思维正在被抛弃的今天,它们仍然顽固地频繁出现在各种科学和流行词汇中。尽管布鲁门巴哈认为肤色分类不准确、混乱,而且他只侧重于头骨分析,但他仍然将流行的肤色分类与他的头骨分类结合起来,从而产生了白人高加索人种、黑人埃塞俄比亚人种、美国红人种、深棕色马来人种和黄色蒙古人种五大种族分类。在池看来,正是因为蒙古族名字被学术界广泛接受,与这个种族相关的黄色才得以稳定下来,在所有备选颜色中脱颖而出成为最终的赢家。从此,东亚人就有了蒙古人体质和黄皮肤的双重标签。1795年是科学种族理论的重要一年。这一年,布鲁门巴哈创造了“蒙古人种”和“高加索人种”等新概念。在随后的几十年里,虽然仍有人争论如何更好地描述东方人的肤色,但东亚人的“蒙古人种”属性已被普遍视为定论。为什么布鲁门巴哈用蒙古人来命名东亚人?根据池的分析,这不是一个随意和方便的选择,也不是因为蒙古人的头骨最典型和最有代表性(据说这是以高加索命名高加索人的原因),而是因为蒙古人是历史上最受惊吓的东方人,这个名字足以唤起西方对阿提拉、成吉思汗和帖木儿的历史记忆。布鲁门巴哈反复提醒蒙古人和鞑靼人的区别。他给突厥人起了鞑靼的名字,认为中亚、中东、南亚、北非的人,包括鞑靼人,都和欧洲人一样属于高加索人种,蒙古人种指的是东亚人。布鲁门巴哈创立的体质人类学立即将人种研究作为该学科的全部内容,很快将科学的种族理论推向了极致。

白与黑之间的红色人种、深棕色人种、黄色人种,就像是黑夜与白天、文明与野蛮、完美与邪恶之间的过渡。种族之间的身体差异不仅仅是生理上的差异,还反映了道德和智力上的差异。解剖学证实的白种人较大的脑容量决定了白种人在智力上优于其他种族,浅肤色和高眉骨也与其最高的道德水平有因果关系。蒙古族人特有的浅黄色肤色和内眦赘皮与其狡猾、阴暗、刻板的天性有直接关系。埃塞俄比亚人的深肤色、低眉骨和厚嘴唇表明他们仍然接近类人猿。既然人的道德和智力差异取决于生理差异,那么不仅是种族之间的差异,每个种族的亚种之间的差异也会指向血统优劣的差异。比如德国人比其他白人优越很多,白人当中的犹太人和吉普赛人对他们的纯洁和高贵构成最大的威胁。这就进一步把科学种族理论推向了一条更加荒谬和邪恶的不归路。赤迈克重点研究了肤色,尤其是所谓蒙古人的肤色。他用大量篇幅描述了体质人类学家以严谨细致的科学研究投身于测量肤色的科学事业。他们设计了各种方法,发明了各种仪器,积累和分析有色人种,尤其是蒙古族人的肤色属性的详细数据。在这项工作开始时,他们早就确信蒙古人种的黄皮肤是不争的事实。如果肉眼很难看到,那是因为黄色隐藏在表象之下,只有科学的测量、科学的实验、科学的计算才能还原黄色的真相。根据进化论,在人类进化的两极之间,即在完美阶段的高加索人和原始阶段的非洲黑人之间,黄皮肤的蒙古人代表了进化过程的一个中间阶段,这可以解释为什么东亚虽然有相对先进的古代文明,但在一定时期却是停滞僵化的,以至于远远落后于西方。一些东亚人不仅看起来是黄色的,而且似乎比许多欧洲人更白,这一定是因为东亚历史上有欧洲血统的混合。赤迈克用一章的篇幅讲述了医学中种族思维的发展,并围绕三种以蒙古命名的疾病,说明了19世纪科学种族理论的深远影响。第一个是“蒙古眼褶”。根据人种分类的生理描述,蒙古族人的眼睛细长细小,有明显的内眦赘皮(也叫蒙古褶),眼角处的上眼睑覆盖下眼睑。医生发现,一些欧洲人在童年时期也有内眦赘皮。从进化论的角度来看,这一现象恰好成为白人进化程度高于黄种人的证据。以蒙古命名的第二种疾病是“蒙古斑”,是一种良性的先天性胎记,一般出现在世界上所有的人。但由于非洲人肤色较深,欧洲人肤色较浅,不易察觉,所以在东亚人群中最为常见。最初认为只有东亚才有,所以被西方医学界命名为“蒙古斑”。一个科学的解释把这个胎记看作是人类进化过程中脱落的尾巴的遗迹,而这个遗迹在白人身上是没有的,这也说明了白人的进化程度最高。有学者解释说这种胎记也存在于一些欧洲婴儿身上与中世纪蒙古人的入侵有关,并以此解释来证明人类异族通婚的危害。第三种是19世纪末由英国医生约翰l唐(John L. Down)发现并命名的“蒙古病”。这种已经以发现者姓氏命名的唐氏综合征,是一种由染色体变异引起的遗传性精神发育迟滞症。最初只在欧洲人身上发现。由于患者的脸型十分相似,脸型较宽,眼睛较小,眼睛向上,与蒙古族人认识的五官颇为相似,发现者称之为“蒙古病”或“蒙古傻子”。

智障的白人如何表现蒙古人的五官?根据进化论的解释,智力低下是人类进化的逆向下降,高加索人种下降的结果是回到低等蒙古人种阶段,所以才会有蒙古人的面孔。根据这种荒谬的病理理论,如果蒙古人种也患有智力障碍,那么患者应该呈现黑人的面部特征。后来世界上除白人以外的所有民族都发现了这样的病人,包括东亚,旧的病理解释早就被抛弃了。这个带有强烈病理特征的“蒙病”名称,医学界一直沿用到差不多二十年前。正如一些医疗机构所批评的,最迟自科学种族理论兴起以来,基于种族的病理分析就成为一种本能反应,将种族、族群等社会单位与某些患者的发生机制、流行范围联系起来。这种做法直到现在都很有市场,虽然国际上一些著名的医学期刊已经开始要求作者不要用种族作为解释变量。下面举一个国内比较知名的例子,就是脚趾甲分叉的种族或民族解释。中国人对小脚趾裂趾甲的解释有很多,很多都是从人种或者族群的角度。比如有人说这是蒙古人种的特点,有人解释这是汉族的特点,还有人认为这是满族的特点。最浪漫的解释把这种疾病现象和明代洪洞县移民的传说联系起来,说有这种特征的都是洪洞县大槐树下移民的后代。这种在世界各地都很常见的指甲疾病(甲癣),可能只与身体营养缺乏或脱水有关,从人种角度寻求病理解释只能从树边寻鱼。每个文化和社会都有自己的种族思维传统,但只有西方科学的种族理论有着科学的光环,作为现代西方知识体系的一部分进入了非西方世界。池考察了黄种人这一概念在中日两国的接受过程,发现中国人对这一概念的接受更为积极,因为黄色在中国文化中几乎没有负面含义(表示情色含义的“黄”字是后来从西方黄色新闻中转化而来),加上黄帝、黄河等专有名词的传统,以及黄色的高贵地位等因素让中国人接受黄种人的分类并不困难,需要消除的只是西方人附加于白色和黄色的价值观。 而日本传统中没有这种正面用例,所以接受过程比较曲折。池迈克尔还发现,有机会接受西方教育或了解西方的知识分子是中国最早接受这一概念并积极推广的人。对于日本的崛起,中国反西方的社会行动就像义和团运动,西方的反应之一就是“黄祸”的出现。黄祸论虽然是针对近代的中国和日本,但其历史依据是13世纪蒙古的西征,完全忽略了历史上中国是蒙古征服的受害者,日本也差点遭受蒙古征服的事实。只有把蒙古人种和黄种人这两个标签结合起来,才能推动“黄祸论”的普及。自1972年Richard Lewontin发表《人类遗传多样性在人群中的分布比例》一文以来,传统的以“种族”为标签将人类划分为不同群体和亚群体的分类开始失去生物学基础。研究人员认为,人类的遗传多样性主要存在于个体之间。相比较而言,地区和民族的差异是无关紧要的,不可能在种族和民族之间划一条科学的分界线。

最近关于基因与种族、基因与族群关系的研究表明,现代人类遗传多样性的现状是在大约10万年前人类离开非洲很长时间后形成的,最晚也不过5万年到6万年前。它是人类基因在个体和群体之间长期反复交换的结果。这个过程是“网状进化”,而所谓的种族是后来的“社会文化建构”。这种“社会文化建设”的实质是政治性的。然而令人遗憾的是,这些认识在中国社会远非常识,甚至在研究历史、民族和种族问题的知识分子和学者中也是如此。其实我们经常听到的是0755到79000的“黑眼睛黑头发黄皮肤”的种族认同。正如歌曲反复唱到“远东有一条河”“远东有一条河”一样,明明身处东亚的词曲作者和歌手,却用“遥远”二字来形容脚下的土地,可见他们不仅接受了西方的种族观念,而且主动以西方为中心来衡量和描述东亚。而蒙古人种、黄种人、黄皮肤这些概念和词汇,在当今西方主流媒体和西方科学著作中,已经基本消失。这不仅仅是因为所谓的“政治正确”,更是因为“知识正确”,因为现代科学早已脱胎换骨,抛弃了种族思维。正是在这个意义上,我认为池麦克的《历史的高原游牧》这本书对中国知识分子来说是很有科学价值的。只有深刻理解种族思维的历史发展过程,才能知道种族概念和种族分类的知识是多么的荒谬和危险。

推荐阅读

漂亮电竞陪玩小姐姐 怎么变大变长了 哥哥你好坏看你斯斯文

漂亮电竞陪玩小姐姐 怎么变大变长了 哥哥你好坏看你斯斯文文的 被小哥哥套路无套啪啪 内射 粉穴淫水超多

2024-05-19

正能量户外露出被闺蜜跳蛋控制 时刻保持蜜穴快感 边走边高

【超火露出❤️萝莉】兔崽爱喷水✨ 正能量户外露出被闺蜜跳蛋控制 时刻保持蜜穴快感 边走边高潮 尿汁潮吹狂喷倾泻

2024-05-19

清纯高颜露脸反差嫩妹【思雨】收费精品2部,斯文眼镜学生制

《女神私拍❤️福利》清纯高颜露脸反差嫩妹【思雨】收费精品2部,斯文眼镜学生制服女上全自动床上干到床下 道具

2024-05-19

专约老阿姨!上演母子乱L大戏 两小伙精神抖擞 风骚大姐姐媚

专约老阿姨!上演母子乱L大戏 两小伙精神抖擞 风骚大姐姐媚态毕露 大白奶水汪汪鲍鱼 刺激劲爆!

2024-05-19

深圳偶遇江门大冶摩托车老板 老大爷开法拉利兜风副驾美女被

深圳偶遇江门大冶摩托车老板 老大爷开法拉利兜风副驾美女被扒!网传两人已领证并爆出性爱视频!

2024-05-19

推荐文章